府中の家ができるまでProcess

府中の家 構造を考える。

- カテゴリ

- タグ

・ 構造を考える。

平面や立面・断面のプランが決まり、外観なども整え終えたら、建物に与える強さ(耐震や耐風の性能)や外皮性能(断熱などの性能)の設定を行います。これでこの建物のだいたいの概要が固まりましたので、いよいよ実施設計のための構造計画を考えます。

基礎・床組・梁組・小屋組などのそれぞれを伏図の形でスケッチしていき、ブレーンストーミング(検討)をくり返すのです。これは建物を成立させるための基本中の基本の作業ではありますが、この時点で基礎の考え方や梁組の構成、ひいては建物そのもののデザインまでを決めてしまう大変大切な作業でもあります。

最近の設計者は、プランや見栄えを考えるのが仕事、基礎は構造屋さんの仕事で、木組みなどはプレカット屋さんの仕事・・・と思っている方もいるようですが、私はこれには賛成できない。むしろ、基礎や梁組などの詳細を考えることこそが設計者の仕事で、木の家を造っていくときに設計者が享受出来る醍醐味であり、楽しみ・やりがいであると思っています。

中にも外にも木が見えない木造の建物があふれる昨今、木組みを考える時の面白さが忘れられていくのはさみしいことです。

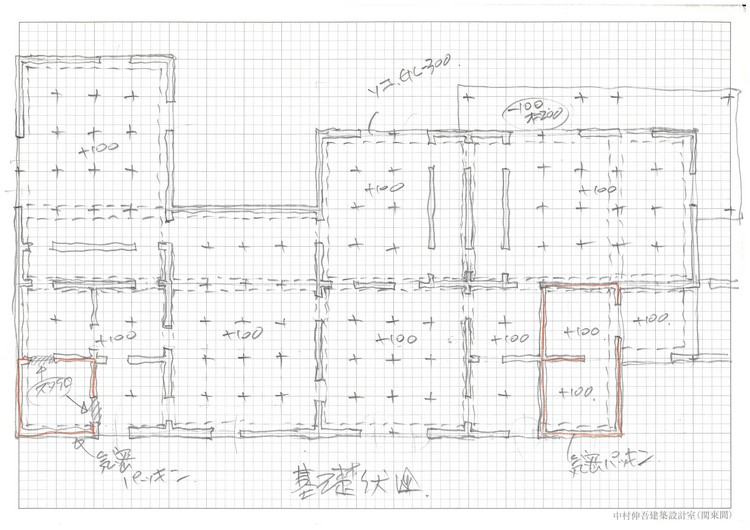

・ 基礎について考える。

基礎は阪神大震災以来、考え方や取り組みが特に大きく変わってきたところです。これまでは床下通気のために、基礎外周の立ち上がり部分に給気のガラリ(400×200程度のもの)が付いていましたし、どこか1ヶ所から床下に潜ると人通口を通って隅々まで行き来が出来るように、床下の基礎立ち上がりは途切れ途切れとなっていました。もちろん鉄筋も少なめでしたし、スラブ(床板)もそんなに大事にされてきませんでした。しかし、これらの基礎が破壊されることによってたくさんの木造建築物が倒れてしまったために、基礎工事は一から見直されることになりました。一番の変化は、基礎には計画的に地中梁を設けて建物荷重をしっかりと地面に伝えるようになったことです。基礎の立ち上がり部分は地中梁と意識されるようになって、地中梁の欠損と見なされる立ち上がり部分の給気口や人通口などの扱いにも気づかいがみえるようになりました。

府中の家の基礎はここからさらに進化して、基礎の剛性はしっかりと確保した上で、木造建築物のキモとも言える床下の通気・換気を大幅に改善した構造になっています。床下の空気の流れをスムーズにして木材の乾燥を促すことは、建物の長寿命化には大変有効な手段と言えます。その為に、これまで基礎立ち上がり部分を地中梁としていた構造を変更して、スラブ下で梁構造を組み上げ、立ち上がり部分を構造体と意識しなくてもいい基礎にしました。これにより、立ち上がり部分は随分と形状が自由になり、理想的な風の通り道を計画的に確保することが出来るようになって、現在の基礎では実現出来なかったほどの量の通気・換気が確保出来ています。

床下の乾燥は、木材の腐食を抑制すると共に後のメンテも容易になります。また、万が一の洪水などの場合にも、床下に入った水はスムーズに排出されるので安心で手間いらずです。

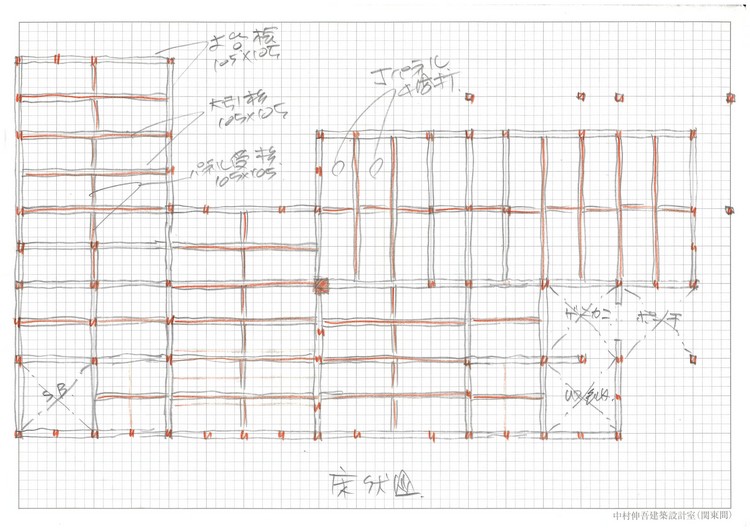

・ 床伏について考える。

床伏図は床下の土台や大引きなどについて示す図面です。

基本、土台は桧の正角(正方形の材料)大引きは杉の正角で造ります。束は鋼製のものを使用します。基礎廻りで気になるのはシロアリについてのこと。シロアリは水がなければ生きられず、土がなければ巣が出来ないので、徹底的な床下通風と芯持ちの国産材(龍神材)で対応します。住宅金融公庫の決め事でも、芯持ちの国産材は防虫処理した外国産材と同等の防虫効果が認められています。使う薬は木酢液程度で、人に対しても影響を及ぼしそうな薬は使いません。

床下通風を思い切り取ると心配になるのは断熱のこと。そこで、Jパネル(国産の杉3層パネル)を土台・大引きの上に直に下張りして、断熱・気密の性能を高めます。断熱材はその上に30ミリと40ミリの床用断熱材を2重に敷き込んで対応します。断熱材スペースは設備の配管スペースも兼ねますので、外部から防虫網を通して見えることになる床下は、想像するよりスッキリと整理できるだろうと思っています。

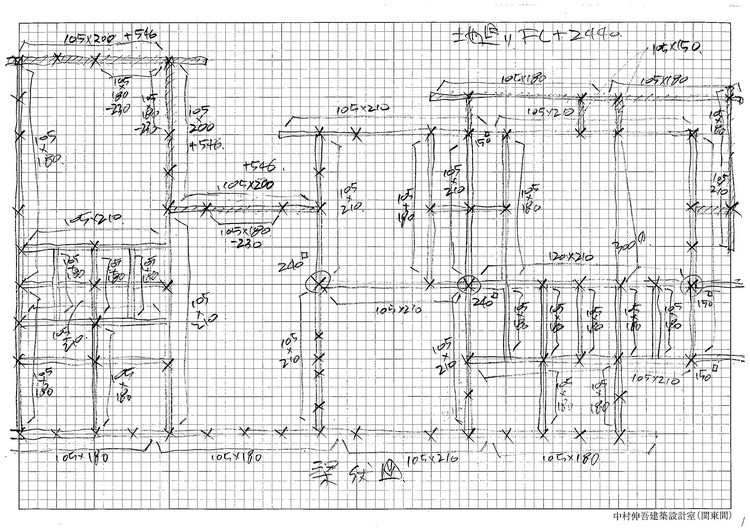

・ 梁伏について考える。

梁伏図は柱と梁の組み方や部材の仕様・寸法などを示すための図面です。この図面が私的には計画していて一番楽しい。どの梁をどのように組んでどのように見せる、どの柱を見せてどの柱を隠す。そうするためにはどんな工夫が必要なのか・・・木の家のデザインに直結する項目を、あれやこれやと考えながら決めていくのは設計者冥利に尽きるというものです。

府中の家では、室内に見える梁・柱・タルキなどの類を少なくし、古民家風の建物と比較するとすこしスッキリとまとめたいと思います。あまりスッキリしすぎると木の家らしさがそこなわれてしまいがちですから、そこの加減が難しい。もちろん真っ直ぐの天井は造りません。屋根勾配を利用して、あるところはロフトとして、あるところは空間の広がりとして利用します。

ロフトは天井高が1,400ミリ以下と決められていますから、構造材の組み方を工夫して、高すぎず低すぎずの頃合いのところを探らねばなりません。そうするとここのところがこうなってああなって・・・構造材だけでなく、化粧材も含めた建物を構成する全ての部材のあり方が粗方この時点できまり、各部のデザインも固まっていきます。

居間に露出する2本の化粧柱は、建具の納まりなどの要求もあって、古民家にある大黒柱のようにデザインしました。太さ7.5寸角(22.5センチ×22.5センチ)の太い2本の柱は、合計して28帖ほどのLDK空間をきっちりと引き締め、ダイナミックに演出してくれると思っています。

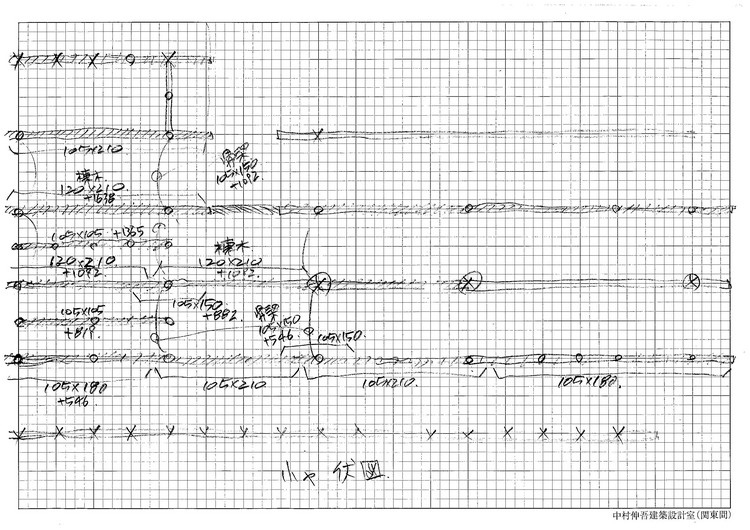

・ 小屋伏について考える。

小屋伏図は屋根面を構成する構造材の配置・樹種・寸法などを示す図面。梁(梁伏図)のさらに上部の木組みのことです。この図面にはタルキや野地板の詳細まで描き込みます。

府中の家では、高さが120ミリのタルキを使って1.5間を飛ばし、その空間に120ミリ厚の断熱材を仕込みたいと思っています。タルキ上の野地板は杉板をタルキに対して45度の角度で斜めに張って、力を分担できる耐震面を造ります。斜め張りは真横に張る野地板に対して約1.6倍の強さを発揮します。構造上は壁のみで外力を負担するより、屋根面にも耐力を負担できる部分があるのは非常に大事なことです。

野地板の上には通気層。空気は温度差によって動きますので、暖まりやすい屋根面のものは非常に通気効果の高い通気層になります。この部分の空気の動きで、外壁面の通気層の空気も動かし、外壁内の湿気も同時に吸い出す仕掛けです。

外部の軒先には、木の家と意識しやすいようにタルキを化粧で見せていくつもりですが、部屋内では断熱・通気・調湿などの性能を優先して杉化粧板の天井をタルキ下に張り上げます。天井面(屋根面)は断熱材を上下2枚の杉板で挟んだ形になりますので、断熱性能・調湿性能の高い仕様だと言えるでしょう。

- カテゴリ

- タグ

- Home

- 府中の家ができるまで

- 建物の知識

- 府中の家 構造を考える。