府中の家ができるまでProcess

府中の家 設備について考える。

- カテゴリ

- タグ

・ 設備について考える。

構造計画が固まると、次には設備の計画を考えはじめます。

まずは出来上がりの様子をイメージしながらスケッチを作るところからです。設計者の頭の中で平面と立面と断面が同時に動いて一つの建物を形作っていくように、建物本体と設備が一体に思考されながら使い勝手などが決まっていきます。この時点で出来る最初のスケッチを元に住まい手との打合せを重ね、最終案が図面になるわけです。

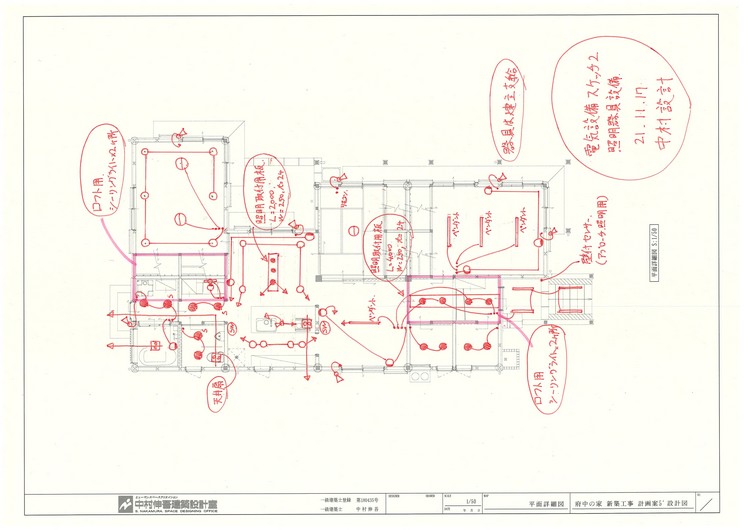

・ 照明器具スケッチ。

これは照明計画のスケッチ。

使い勝手をイメージしながら、どこにどんな照明を幾つ付けて、スイッチはどこに回すかの具体的な指示をします。もちろん照明器具の品番も具体的に伝えます。たとえば、みんなが集まる居間は少し明るい目に、食堂はテーブルの位置を想定しながら照明器具は真上に低い目に、個室は必要なところでスタンドなども利用することを想定しながら少し暗い目に・・・といった要領です。

柱や梁の木構造があらわしとなる建物では、施工後の変更・手直しが困難なため、器具の位置や形式などの詳細を事前に決めておくことは大事です。同時に、配線の計画も打ち合わせます。あらわし構造の建物では、配線・配管が構造体を避けて配置されるため長くなりがちです。目の前の照明器具のスイッチが、遙か向こうの壁経由でないと配線できない・・・みたいなことが日常的に起こるので、線や管などの材料も大壁の家(柱や梁が見えていない家)の倍ほども必要になります。現場では、その辺のところがちゃんと理解できている会社(職人)と、しっかりと意思の疎通を図りながら段取りを進めていくことも大切になります。

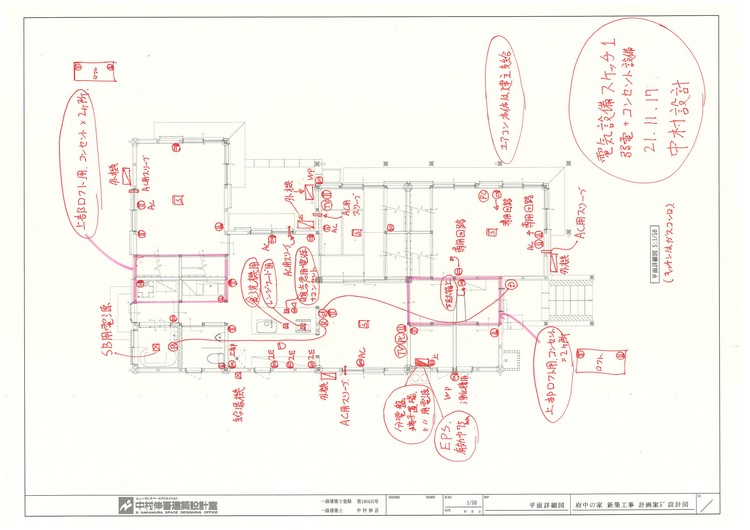

・ 弱電設備スケッチ。

照明の計画と共に、その他の電気設備の計画もしておきます。これはその弱電計画のスケッチです。

ドアホンがどこにあってどこで取る・・・とか、テレビはどこで観る・・・とか、ネットはどこでする・・・とか、エアコンの位置とか・・・コンセントはどこに付ける・・・などを伝えます。

照明器具もそうですが、電気設備の詳細を規定する弱電の配置などは空間(部屋)の使用状況を規定してしまうため、計画をするときには、その建物内の各場所の具体的な利・活用のあり方がそこそこにイメージできていなければなりません。コンセントの位置などは、それこそタンスや他の家具類と被らないか・・・というところまでの判断が必要です。ですから、最終の各設備の詳細は上棟前に再度打ち合わせをして、建築途中で決定します。

最近は電気を使う設備機器が圧倒的に増えて、暮らしは便利になりましたが、設計や施工を担当するものは最新の設備が常時頭の中で更新されていなければなりません。大変な時代になりました。

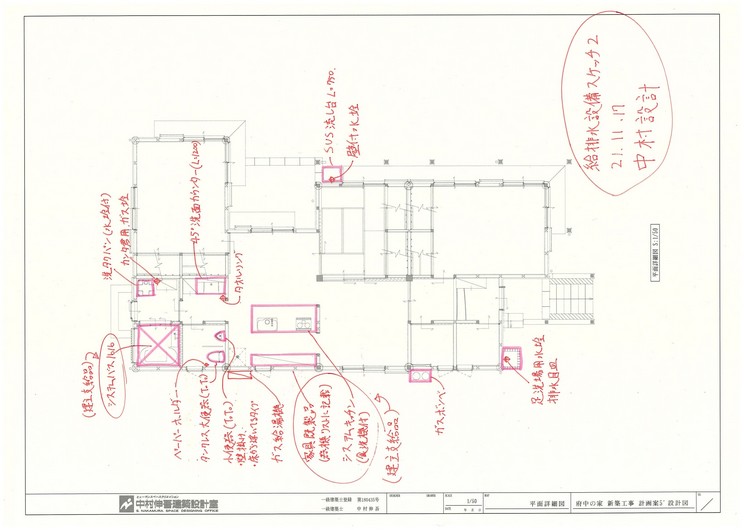

・ 給排水設備スケッチ。

これは給排水計画です。

屋内・屋外のどんな場所で湯や水を使いたいか、どこに排水を用意するか、雨水をどう処理するか・・・などを示すスケッチです。お風呂や洗面、キッチンセットを具体的にどんなものにするかもこの時点で決めていきます。

お風呂については、これまで半数ほどのクライアントから造り付けのご要望を頂いていましたが、最近では8割を超えてシステムバスのご希望が聞かれます。理由の一つには敷地の制約が考えられると思います。そんなに風光明媚なところにある敷地でもないので、風呂から見える景色やお風呂そのものの雰囲気よりメンテや使い勝手を優先したい・・・というところでしょうか。府中の家でもシステムバスを採用しました。

キッチンは大いに悩みました。しかし、木の家によく似合う木製の製作キッチンはすでに木の家工房Mo-kuに付けていますので、今回はシステムキッチンにしようかと思います。

・ 暖房について考える(蓄熱暖房機)。

紀伊半島の南は全国的にも暖かいところなので、断熱や暖房についてはついつい行き届かないことがあります。寒い地方の方が、そのへんは比較にならないほどしっかりしているのではないでしょうか。

府中の家では、空間の広さや天井の高さなどを総合に勘案し、暖房は(エアコンの他に)基軸として写真の暖吉くん(蓄熱暖房機)の導入を考えていました。これ1台でおおかたの部屋を基本的に少し温めておく、足りない分はエアコンで・・・という作戦です。マイコン割引きで基本料金の設定が有利になり、深夜電力割引で使用料が安くなる。空気は汚さないし、朝一番からすでに室内は暖かく、特に難しい設定やメンテがない・・・と良いことずくめの暖房器具でした。

でした・・・というのは、実はつい先日、マイコン割引はなくします、深夜電力割引は割引率を低くします・・・と関電から通達があったからです。なんということでしょう、これで私の当初の暖房計画は頓挫する訳ですが、エコ給湯などでこれまで割引率が高かった器具も大きな影響を受けることになります。電気代の高騰は産業界だけでなく住まい手にも大きな打撃です。

さて、となると・・・府中の家の暖房計画は振り出しに戻り、考え直すことになります・・・何が良いかな。

・ 暖房について考える(薪ストーブ)。

予定していた暖吉くん(蓄熱暖房機)を残念しなくてはならなくなったので、天井が高くつながり間取りの大空間を持つ府中の家では、冬場にエアコンだけで快適にするのは難しく感じて、暖吉に替わるベース暖房を探します。

一番お手軽なのは電気式の床暖房です。場所も取らず、価格も平均的。使いたいときに使いたいだけ使って電気代を払う訳ですから合理的・・・でも、味気なくもある。さりとて、薪ストーブは手間がかかりすぎる・・・などと考えていた矢先に、新しく出来たお家の薪ストーブの火入れに立ち会う機会がありました。ストーブの中で火が燃えはじめると、現場に居た人たちが次々と集まってきます。気が付いてみると10人ほどの人だかり、みんな興味津々で眺めています。その中には私も参加していました。今更ながらに、火は人を集める・・・と実感した次第です。原始の時代から、火は人間と馴染みの良いものなのですね。

そんな訳で、今は府中の家のベース暖房として薪ストーブが最有力です。少々手間でも、すぐに暖かくならなくても、時々は掃除しなければならくても、薪代が高くても・・・まあ良いか、みたいな気分になっています。

幸いにも、空気の通り道はしっかりと計画出来ていますので、薪ストーブ1台で全室暖房・・・というのは難しくありません。少し手間がかかる暖房器具ですが、この際に付き合ってみようと思います。

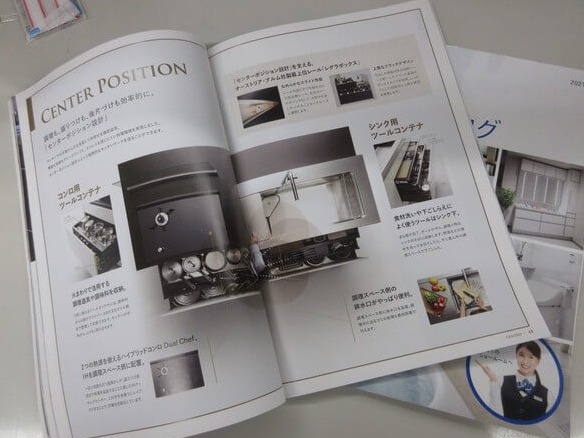

・ キッチンを選ぶ。

これまで、キッチンはオールステンレスかオールホーローか、もしくは図面から起こして木製で製作するか・・・とオススメしてきました。合板をプリント化粧したものでは耐久性に心配があったのと、どうしても新建材特有の化学薬品臭のようなものがつきまとうように感じたからです。

木の家工房Mo-kuの方で木製の製作キッチンを採用しており、見ていただこうと思えばいつでも出来ます。そんなことから、府中の家ではステンレスかホーローかのどちらかにしようと思います。この2択ではメーカーも絞られます。ショールームにも伺って現物を拝見し、散々に迷ったあげくに、思い切ってオールステンレスのものを選ぶことにしました。引き出し金物や取っ手類のしっかり感、内部の使い勝手の良さなどが決め手になったように思います。

現実に品選びを経験してみると、建築図面を起こしたときと同じ様に迷うことばかりです。ショールームでは、これでもか・・・と言わんばかりに良いものが並んでいます。決めたつもりでも、又次の機会には他のものに目移りします。決断力は家づくりに欠かせない大きな資質。エイヤ・・・と決めて、後は出来上がりを待つことにします。

・ お風呂を選ぶ。

キッチンの次に大きい住設はお風呂です。当事務所のクライアントでは、これまでシステムバスを選ぶ方が半分、造り付けのお風呂を選ぶ方が半分・・・ぐらいの割合でしたが、このところは圧倒的にシステムバスを選ぶ方が増えています。造ってもシスバスでも、同じ程度の質感のものならば同じぐらいの制作費ですが、メンテが楽、暖かい・・・などの理由で選ばれているようです。

シスバスのメーカーはどこも同じ様な材料で出来ているので、システムキッチンのメーカーよりも選択肢が拡がります。質感も断熱性もメンテも、そんなにメーカーによる違いはありません。そこで、据え付け方法に着目してメーカー選びをしました。

ほとんどのメーカーが床に足(束)を突っ張って据え付けています。しかし、耐震架台を採用しているメーカーがありました。万が一のことを考えればこれは心強い・・・という訳で、安心感を大切にしてこのメーカのものを採用することにします。

・ 洗面化粧台を選ぶ。

キッチンとお風呂は既製品を使うことにしましたが、洗面化粧台は造り付けることにしました。木の家工房Mo-kuではキッチンが造り付け、洗面化粧台が既製品となっていますので、その逆にしてお互いの補完が効くようにしたかったわけです。

さて、造り付けとなると説明が難しい。元々造り付ける場合には、その住まい独特の実現しなければならない条件というのがあって、それに合わせて詳細な打合せを経て造るわけですから、これと全く同じ・・・というのがないからです。参考までに・・・と思って、これまでの完成写真をいくつかめくってみても状況は同じで、とりあえずはこの写真を上げておきます。

天板も違いますし、下の扉も違いますし、映り込んでいる扉の意匠も違いますが、言いたいのは、こんな雰囲気の木製の造り付けの洗面化粧台にすることにしました・・・ということ。

洗面所そのものは1,800ミリ程度の幅がありますので、1,200ミリ幅ほどの化粧台(カウンター)にしておいて、残りの600ミリほどは水廻りの諸々の収納が出来る棚を付けようと思います。小さくても、あちこちにある収納が思いがけなく役だつ事も多々ありますので。

- カテゴリ

- タグ

- Home

- 府中の家ができるまで

- 建物の知識

- 府中の家 設備について考える。