読みものArticle

土塗り壁は地震に弱いのか?実大実験で見えた土塗り壁の耐震性能とその可能性

土塗り壁は日本の伝統的な木造建築物によく採用されていた工法で、私たちも既存建物の調査に伺った際には比較的よく目にします。皆さんの中にも、実際に土塗り壁に触れたことがあり、馴染みのある方も多いと思います。

調湿性や防火性に優れた工法ですが、耐震性という観点では建築基準法施行令第46条において『壁倍率0.5』と低く評価されています(※壁倍率は耐力壁としての壁の強さを表し、よく普及している片筋交い 30×90 は壁倍率1.5 と規定されています)。そのため、地震に弱いというイメージを持たれていることも少なくありません。耐力壁としての評価が低いのは、土塗り壁の材料や工法が施工者や地域によって大きく異なることが要因として指摘されています。

今回は、土塗り壁の耐震性について、興味深い論文を見つけましたので、その内容をご紹介します。

7種類の実物大の試験体を準備

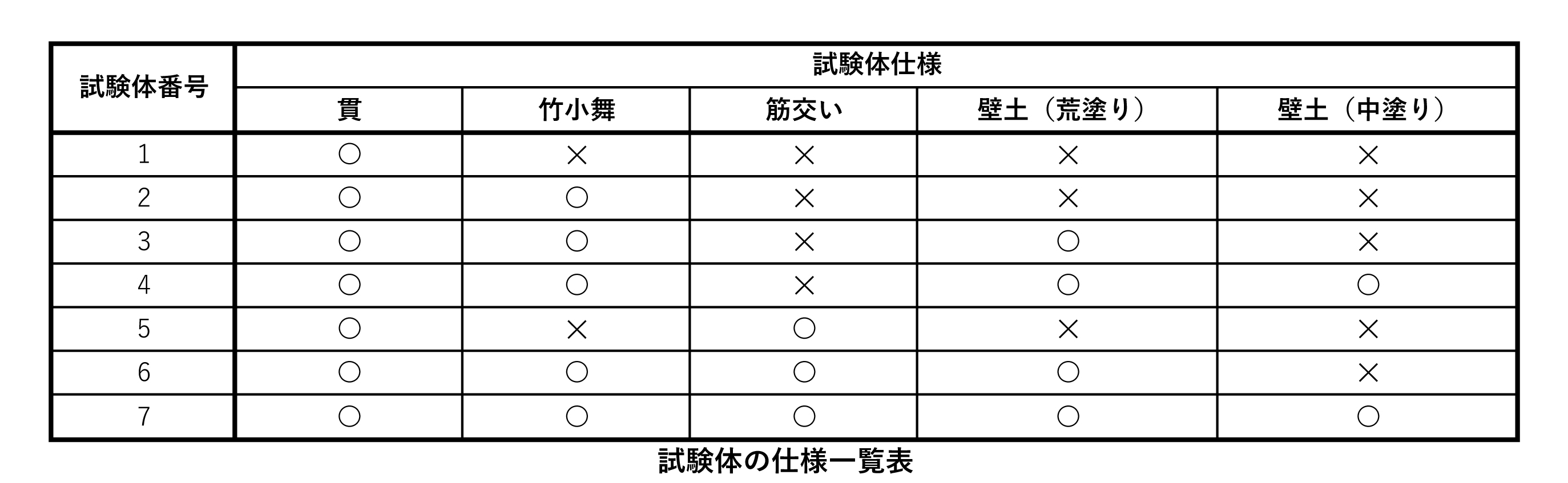

この研究では、京都の大工と左官が木造住宅等で現在行っている施工方法によって、竹小舞下地の土塗り壁試験体を作成し、繰り返し水平力載荷試験を行って、土塗り壁の壁倍率(壁の耐震性)を定量的に評価しています。

試験体は

の7種類を準備し、『土塗り壁は壁厚による効果』と『筋交いの有無による違い』を検証しています。ちなみに、土塗り壁の施工工程は荒塗り、中塗り、仕上げ塗りに分けることができ、今回の実験では荒塗り及び中塗りのいずれも裏返し(※竹小舞を挟んで最初塗った土とは反対側から土を塗ることを裏返しといいます。)を行って試験体を制作しています。

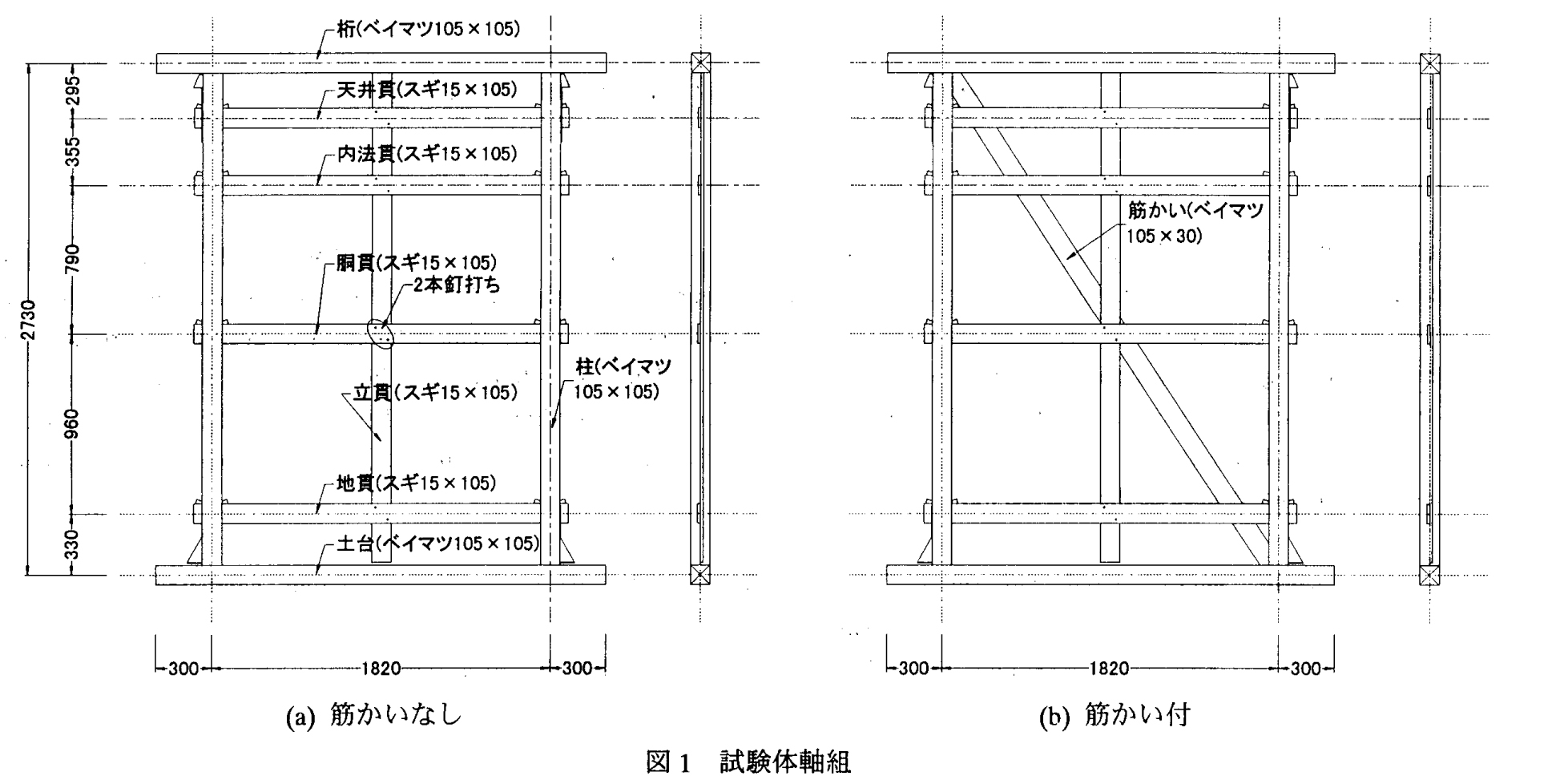

また、基本となる試験体の軸組は以下のように

柱 芯間寸:1,820mm

柱 芯間寸:1,820mm

土台-梁 芯間寸法2,730mm

で制作されています。

結果

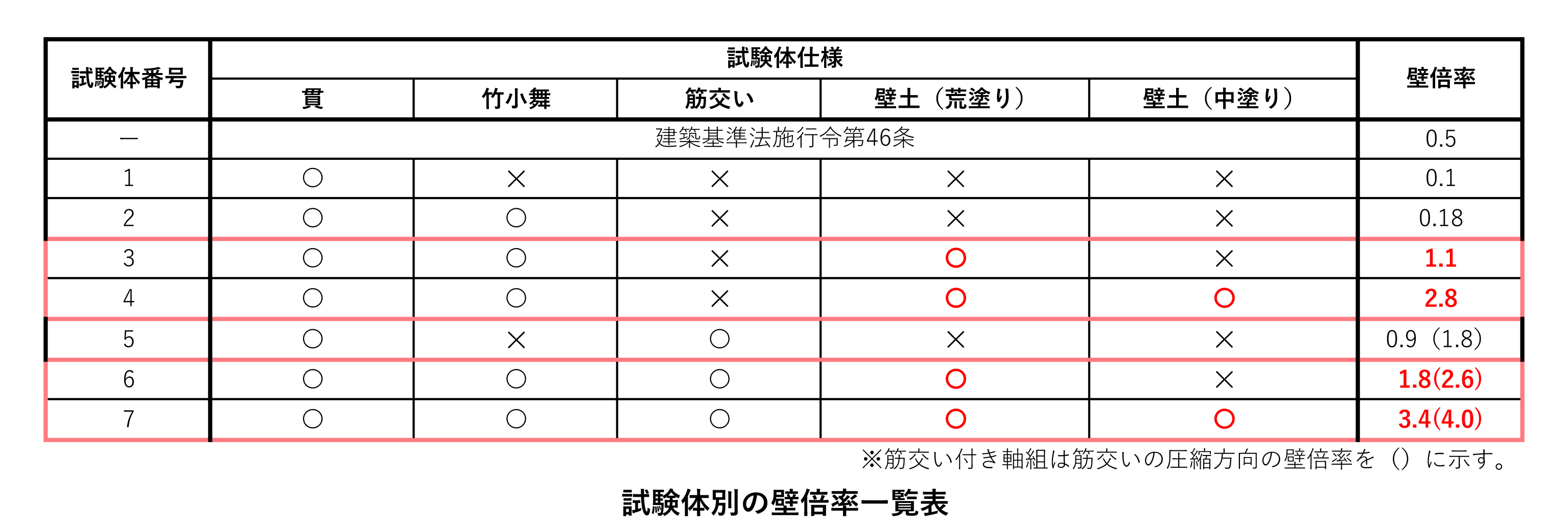

実物大の試験体を作成し、繰り返し水平力載荷試験を行い、壁倍率(壁の耐震性)の評価を行ったところ、それぞれ以下のような壁倍率(壁の耐震性)となりました。

荒塗り及び中塗りを行った試験体はいずれも壁倍率(壁の耐震性)が大きく増しており、塗厚が増えると耐震性が上がっていることがわかります。壁倍率(壁の耐震性)の増え方は仕様によって異なりますが、おおむね荒塗りを行うと壁倍率(壁の耐震性)が1.0程度、中塗りまで行うと壁倍率(壁の耐震性)2.5程度増加している傾向がみられます。建築基準法施行令第46条に指定されている土塗り壁(壁厚等の指定なし)の壁倍率(壁の耐震性)が0.5であることを考えると、実際の土塗り壁は2倍以上のより大きな耐震性を有していることがわかります。また、試験体1、2の結果を比較すると土塗り壁の下地となる竹小舞自体は大きなせん断耐力を有していないことがわかります。

まとめ

今回の実験では実物大の土塗り壁試験体を作成し、繰り返し水平力載荷試験を行うことで、実際の土塗り壁は建築基準法施行令第46条において指定されている壁倍率0.5の2倍以上の耐震性を有していることがわかりました。きちんと保全されている土塗り壁に関してはその数値的な評価以上の耐震性を有しているといってよさそうです。

一方で、直接雨がかかる状態(場所)で土塗り壁が採用されているために、土塗り壁自体が弱っている建物も多く、経年劣化や損傷による影響を考慮する必要があります。また、土塗り壁は優れた調湿性能を備えており、周辺環境の温湿度の変化によってその内部に蓄える水分量は変化するため、温湿度の変化による土塗り壁の剛性の変化もありそうです。

様々な不確定要素が解明され、土塗り壁の耐震性の定量的な再評価が進めば、これまで以上により多くの場面で土塗り壁を目にすることが多くなるかも知れません。

参考文献

鈴木祥之,中治弘行:木造住宅土塗り壁の実大実験による耐震性能の検討,日本建築学会構造系論文集,No.515,pp.115-122,1999.1.